税務大学校が発表する論文で今後の方向性がわかる?!【税務大学校論叢(ろんそう)】とは?!

みなさんこんにちは。

寒い日が続きますね。

先日大雪の恐れがあった日の

幕張本郷駅です。

寒いのは嫌いですが、

雪は大好きです。

結局あまり降らなかったので、

期待外れでした。

さて今回は、改正された国税通則法の

その後をご紹介するために、

税務行政のシンクタンクが作成した

論文集をご紹介します。

寒い日が続きますね。

先日大雪の恐れがあった日の

幕張本郷駅です。

寒いのは嫌いですが、

雪は大好きです。

結局あまり降らなかったので、

期待外れでした。

さて今回は、改正された国税通則法の

その後をご紹介するために、

税務行政のシンクタンクが作成した

論文集をご紹介します。

平成23年に国税通則法が改正され、税務調査の手続きが

初めて法定化されました。

昔は電話一本で調査官が納税者宅に来訪し、

税務調査を行い、結果は電話一歩で手続きを進めていましたが、

現在では事前通知に始まり、税務調査を行い、

調査内容の結果を書面にて交付しています。

これらの手続きを課税庁はどのように捉えているのでしょうか。

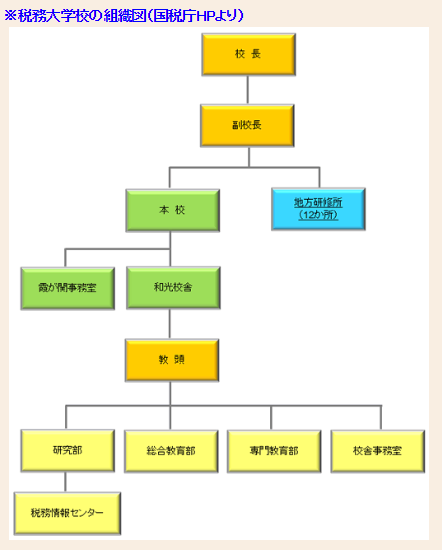

皆さんは課税庁のシンクタンク及び教育機関を担う機関が

あるのをご存知ですが?

この機関を【税務大学校】と言います。

税務大学校は、行政試験に合格した課税庁採用の

新人(新卒・中途採用)国家公務員を教育・育成します。

と同時に、実務経験が豊富な調査官の幹部研修なども行い、

さらに研究科といって、課税庁のシンクタンク的な役割を

果たしています。

そして、この税務大学校の教授等が執筆している論文があり、

この論文の事を【論叢(ろんそう)】と言います。

税務大学校は通常の大学とは違い、課税庁のシンクタンですので、

個々の論文テーマは教授の興味ではなく、

今後の税務行政の課題・問題意識を的確に

反映していることが特徴です。

この論文のうち、91号に掲載されている2つの論文を

ご紹介します。

(内容の詳細につきましては、下記リンクから読んでいただければ

と思います。)

1.国税通則法改正(平成23年12月)と税務行政(執筆:作田 隆史)

この論文では、改正により税務調査のパフォーマンスは

確かに低下しているものの、【実体的適正を担保する手続】

及び【納税者権利保護の手続】が含まれる事となり、

これにより『合意』による税務行政運営が進み、

再審査請求(不服申立て)の減少につながることにより、

全体として円滑な税務行政の執行を目指すという

内容です。

2.調査手続の違法と課税処分の関係について(執筆:森 文人)

この論文は新しい国税通則法による税務調査手続により、

手続の違法性の範囲が変わるかどうかを検討しています。

(結論は、要するに改正前と基準は変わらないようですが、

事前予告なしの調査については手続が法定化されたため、今まで

以上に慎重に行うべきとの事です。)

じっくり読むとマニアックな内容ながら、なかなか

読ませる内容があり、また課税庁の本音が垣間見える事があって、

個人的に参考にさせてもらっています。

経営者が直接読む必要はありませんが、もし顧問税理士がいたら、

論叢を知っているかを聞いてみると、その先生のスタンスが

分かるかもしれませんね。