あなたの家は大丈夫?ケース別法定相続人をおさらい!

相続登記の義務化がスタートして、早1か月。

徳島事務所では2か月連続無料相談会を実施し、西宮・神戸での同時開催も好評のうちに終了することができました。

無料相談では様々な相談に関するお悩みをおうかがいしますが、複雑な案件では相続人が誰になるか誤認されていることも……。

今回は相続登記でもポイントとなる相続の基本「法定相続人」について、様々なケースを含めてご紹介していきます。

そもそも「法定相続人」ってなに?

人が亡くなった場合、相続人になるのは誰なのか?

「民法」で定められた相続人のことを、「法定相続人」と呼びます。

ちなみに、法定相続人が2人以上いる場合に、民法で定められた各相続人の相続割合が「法定相続分」となります。

(法定相続分についての詳細は、次回以降へ……)

まず、亡くなられた人(被相続人と言います)に配偶者がいる場合、常に配偶者は法定相続人となります。

次に、配偶者以外の相続人には順位があり、前の順位の相続人がいない場合に法定相続人となります。

【相続順位】

第一順位:子ども(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

※親がどちらも亡くなっており、祖父母が存命の場合は祖父母

第三順位:兄弟姉妹

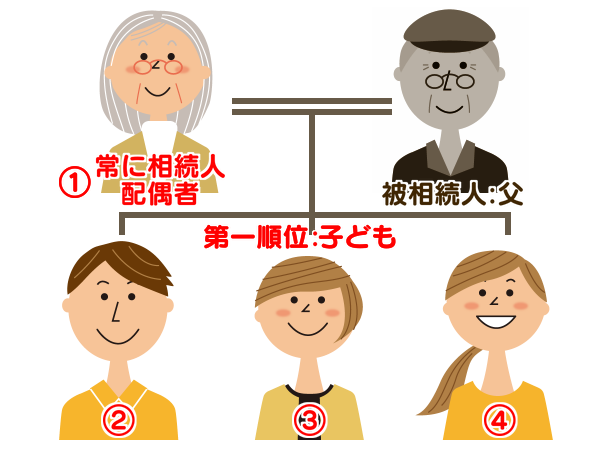

一番シンプルなのは、「配偶者+第一順位の子ども」が法定相続人となるケースです。

例えば、配偶者と子どもが3人いる場合、以下の図のとおり「4人が法定相続人」ということになります。

ではここからは、基本から少し離れて「こんな時はどうなるの?」と言う事例をご紹介していきましょう。

元配偶者との間の子どもも法定相続人?

法定相続人を調べる場合、まず被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得するところから始めます。

戸籍の調査をしていくと時々発生するのが、「存在を知らない子どもがいた」というケース。

具体的には、被相続人が離婚した元配偶者との間に子どもがいたり、結婚していない相手との間にできた子どもを認知をしている場合などです。

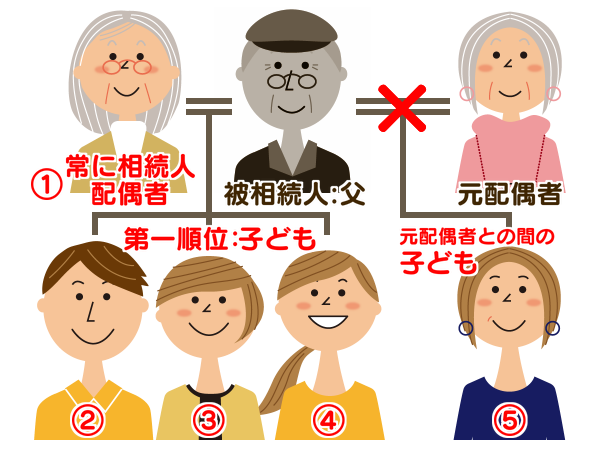

最初の家族の例で考えてみると……。

亡くなった父親は、母親と結婚する前に離婚歴があり、元配偶者との間には子どもが1人いた、というような場合です。

このパターンでは、離婚した元配偶者は他人のため法定相続人になりませんが、元配偶者との間の子どもは相続人となり、相続手続きの際に連絡を取る必要があります。

ちなみに、親権を元配偶者が持っていたとしても、子どもが相続人であることに影響はありません。

再婚相手の連れ子は法定相続人?

法定相続人を特定していく上で、離婚と同様に注意が必要なのが再婚です。

元配偶者との子どもを連れて再婚した場合、連れ子は新しい配偶者の法廷相続人となるのでしょうか?

結論から言うと、「法定相続人にはならない」と言えます。基本的には。

「基本的には」と言うのは、再婚相手と連れ子が養子縁組を行うことで、法定相続人になることも可能だからです。

なお、「再婚相手の戸籍に入って、名前も相手の名字になっている」としても、養子縁組がされているとは限らないので注意が必要です。

祖父母から孫へ相続させることは可能?

相続登記のご相談を受けていると、「亡くなった親の不動産を、自分の子ども(親からすると孫)に相続させたい」というご相談を受けることがあります。

このような場合、「孫に直接相続はできない」という結論になります。

孫が法定相続人になるのは、祖父母の子ども(今回でいえば相談者)が祖父母より先に亡くなっている場合や孫と養子縁組をしている場合など。

孫へ遺贈する遺言があれば孫へ登記をすることも可能ですが、生前に対策をしていることが大前提となります。

どうしても子どもにということであれば、相続登記後に贈与をすることも可能です。

ただし、登記費用や不動産取得税・贈与税など費用がかかる点に注意が必要です。

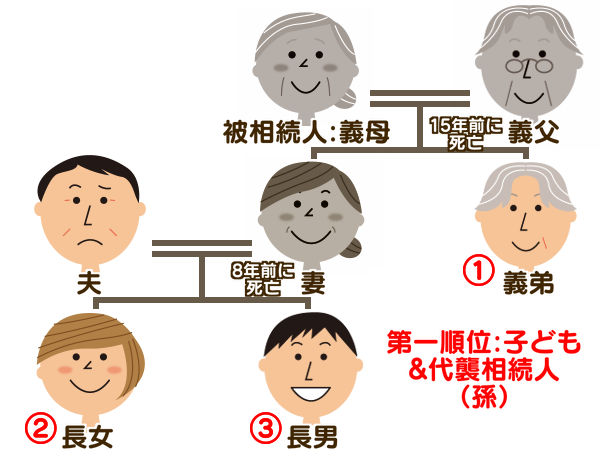

義両親の相続人にはならないの?

配偶者が亡くなった後も、義両親の介護や面倒をみていたとなると、相続の際に自分にも相続権が無いのかと思われるのは不思議ではないと思います。

特に他の配偶者の兄弟が、介護などにほぼ関わっていない場合などはなおさら。

ただ、法律上では義両親と養子縁組などしていない限りは、法定相続人になることはできません。

配偶者が親より先に亡くなっていた場合には、「代襲相続」として配偶者との間の子どもが法定相続人となり相続権は発生しないことに。

しかし、相続法の改正により「特別の寄与の制度」が創設され、相続人以外の親族でも相続人に対して金銭の請求をすることができるようになっています。

相続放棄をすると法定相続人は?

負債を相続したくない、被相続人とは関わりたくないなど理由は様々ですが、家庭裁判所に申し立て相続の権利を放棄する手続きが「相続放棄」です。

相続放棄を行った場合、「元々相続人ではなかった」ことになるため、代襲相続などは発生しません。

ただし、相続税の控除額を計算する際の法定相続人は、「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」となるので注意が必要です。

例えば、父親が亡くなり母親と子ども3人が法定相続人になる場合で、子ども1人が相続放棄をした場合。

民法上の法定相続人は3人ですが、相続税法上の法定相続人は4人のままということになります。

子どもも親もいない場合の法定相続人は?

配偶者がいても、子どもがおらず両親・祖父母も亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹となります。

そして、兄弟姉妹が先に亡くなっておりその子ども(甥姪)がいる場合は、代襲相続が発生します。

(甥姪も亡くなっている場合、それ以上代襲相続はされません)

兄弟相続で注意が必要なのは「両親の出生から死亡までの戸籍も必要」ということ。

なぜなら、兄弟姉妹が相続人となるため、異父もしくは異母兄弟がいる場合も相続人となるからです。

また、相続登記の場合、明らかに亡くなっていると思われる場合でも、祖父母の死亡が確認できる戸籍が必要となる点も注意が必要です。

昔の相続は、法定相続人が変わるって本当?

通常の相続であれば、大昔に亡くなった方の手続きを行うことは多くないかもしれませんが、相続登記では珍しいことではありません。

よくあるのは、最近亡くなった親の相続登記の際に、名義がひいおじいさんのままになっている土地が見つかった、などという場合です。

あまりにも古い相続の場合は、数次相続や代襲相続が発生するだけでなく、相続発生時点の相続法の影響を受けるため、現在とは異なることが多々あります。

「家督相続」や相続順位・相続割合の違い、兄弟相続の代襲相続(現在は、代襲相続は甥姪まで)が無制限など、亡くなった時期が重要に。

また、通常親世代の相続には関係ない配偶者も、それぞれが亡くなったタイミングと相続登記のタイミングによって相続人になるなど複雑化していきます。

昔は兄弟が多いことも多く養子縁組も珍しくないこと、さらに戸籍自体も手書きで記載も一様ではないため、専門家でなければ解読が難しいことも……。

そんな、複雑な相続登記でお悩みの方は、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。

相続の専門家の目線から、様々なケースにおける対応についてご提案させていただきます。

【参照・関連サイト】

「法定相続人」について詳しくは、当事務所の無料相談や法務省ホームページ等でご確認ください。

・No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

・相続に関するルールが 大きく変わります(法務省)

※本記事の記載内容は、2024年5月現在の法令・情報等に基づいています。